环规院概况

办公室

党委办公室(人事处)

科技发展与国际合作处

计划财务处

战略规划研究所

生态环境管理

与政策研究所

水生态环境规划研究所

大气环境规划研究所

生态保护修复

规划研究所

生态环境投资与产业综合研究所

形势分析与规划评估中心

生态环境风险损害

鉴定评估研究中心

生态环境规划与政策

模拟技术中心

生态环境工程咨询中心

土壤保护与景观设计中心

碳达峰碳中和

研究中心

黄河生态保护研究中心

重金属环境风险防控

研究中心

气候投融资研究中心

减污降碳协同治理研究中心

海洋生态环境管理研究中心

京津冀区域生态环境研究中心

长江经济带生态环境联合研究中心

环境保护税研究中心

农村环境保护中心

生态环境补偿研究中心

生物多样性与

自然保护地研究中心

美丽中国研究中心

无废社会创新中心

新污染物与环境健康研究中心

排放交易与减排研究中心

企业绿色治理

研究中心

生态环境与经济

核算中心

EOD创新中心

生态环境分区管控

研究中心

水生态研究中心

发表日期:2020年09月13日

国家重点生态功能区转移支付政策演进及完善建议

刘桂环 文一惠 谢靖 刘海江 来源:环境保护2020年9月11日

摘要

重点生态功能区转移支付是目前为止国家对重点生态功能区唯一的具有直接性、持续性和集中性的生态保护补偿政策,对维护国家生态安全、平衡生态保护地区和生态受益地区之间的利益关系起着重要作用,更是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要举措。12年来国家重点生态功能区转移支付政策的发展脉络显示,转移支付范围持续优化,转移支付资金分配方法不断优化,激励与约束机制不断健全,政策直接导向功能愈加明显,逐步体现综合补偿的特征。同时,在补偿范围、补偿标准、资金使用等方面还有可以提升的空间。本文从创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念出发,建议进一步加强重点生态功能区转移支付范围与其他政策的衔接,完善生态产品质量与价值相挂钩的资金分配机制,推动重点生态功能区转移支付政策与区域绿色发展深度融合,发挥重点生态功能区转移支付等财政种子资金的作用,打通重点生态功能区与受益地区之间的利益链接。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调“绿水青山就是金山银山”,提出“在生态环境保护上一定要算大账、算长远账”“保护生态环境就是保护生产力”,深刻阐明了发展与保护的关系,为生态补偿政策提供了思想指南。2008年,为推动地方政府加强生态环境保护和改善民生,中央财政在均衡性转移支付项下设立国家重点生态功能区转移支付,对属于国家重点生态功能区的区(县)给予均衡性转移支付。2009年财政部正式印发《国家重点生态功能区转移支付(试点)办法》(财预〔2009〕433号),明确了国家重点生态功能区转移支付的范围、资金分配办法、监督考评、激励约束措施等,正式建立国家重点生态功能区转移支付机制。12年来,该项政策设计不断优化完善,补助范围不断扩大,补助资金不断增加,到2020年,该项政策已经覆盖全国31个省(区、市)818个县域,累计投入超过6000亿元,是迄今为止国家对重点生态功能区唯一的具有直接性、持续性和集中性的生态保护补偿政策,对维护国家生态安全、平衡生态保护地区和生态受益地区之间的利益关系起到重要作用[1]。本文在系统回顾国家重点生态功能区转移支付政策12年演进过程的基础上,探讨政策还可进一步提升的空间,提出未来完善的建议。

重点生态功能区转移支付对维护国家生态安全发挥重要作用转移支付范围持续优化

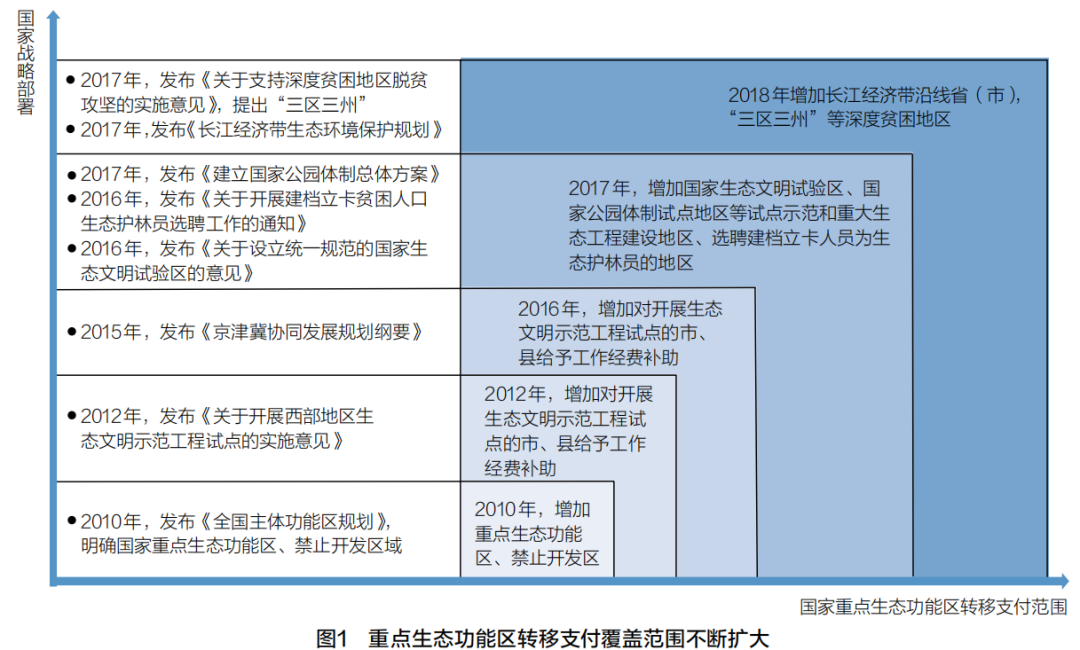

2009年,转移支付范围主要包括:关系国家区域生态安全,并由中央主管部门制定保护规划确定的生态功能区;生态外溢性较强、生态环境保护较好的省区;国务院批准纳入转移支付范围的其他生态功能区域。2010年国务院印发《全国主体功能区规划》,明确国家重点生态功能区、禁止开发区域的具体范围,转移支付的范围也随之清晰,即将《全国主体功能区规划》中限制开发区域(重点生态功能区)和禁止开发区域全部纳入进来,并增加了青海三江源自然保护区、南水北调中线水源地保护区、海南国际旅游岛中部山区生态保护核心区等国家重点生态功能区。之后根据国家重大战略部署,补偿范围不断扩大,先后将生态文明示范工程试点的市、县、“两屏三带”、国家公园体制试点地区等试点示范区域和重大生态工程建设地区、选聘建档立卡人员为生态护林员的地区、京津冀、长江经济带、“三区三州”等深度贫困地区纳入转移支付范围(见图1)。

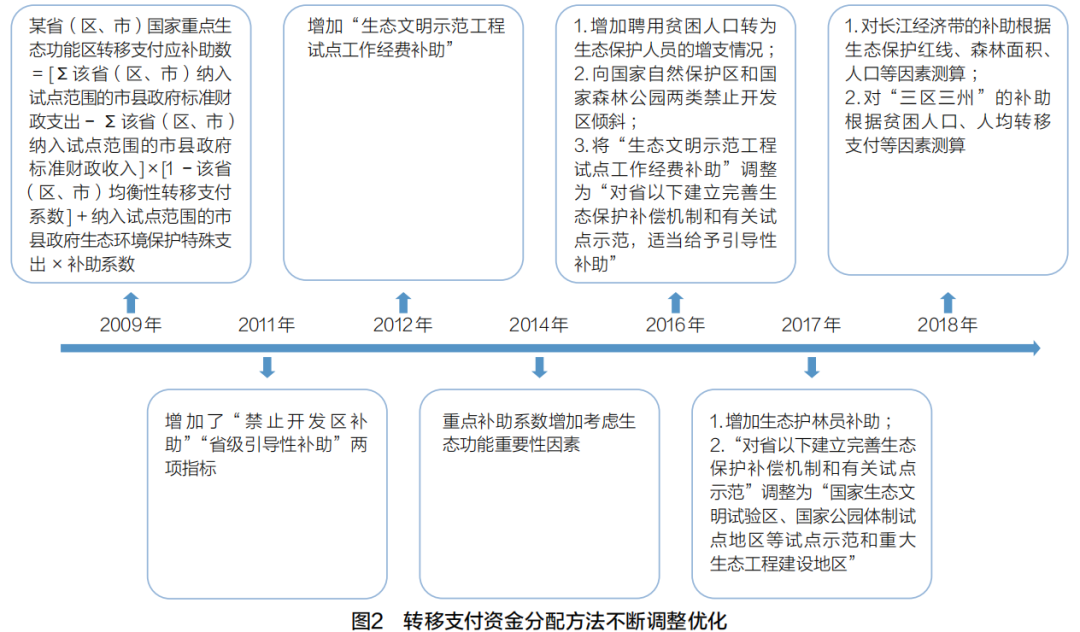

2009年,转移支付资金分配方法以地方标准财政收支缺口为主,2011年开始建立起以重点补助为主、以专项补助为辅的补偿资金分配方法,重点补助考虑因素不断丰富,并先后增加了“禁止开发区补助”“省级引导性补助”“生态文明示范工程试点工作经费补助”“长江经济带补助和‘三区三州’补助”等专项补助,转移支付资金分配方法的调整体现了生态补偿由单一“输血型”补偿向提高当地发展能力的“造血型”补偿转变(见图2)。

为规范补偿资金管理,在启动重点生态功能区转移支付政策时,财政部就提出开展国家重点生态功能区转移支付分配情况和使用效果评估,根据考评结果,实施相应的激励约束措施。2011年以来,原环境保护部联合财政部先后印发《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》(环发〔2011〕18号)、《国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核指标体系》(环发〔2014〕32号)、《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》(环办监测函〔2017〕279号)等文件,对国家重点生态功能区县域实施生态环境质量监测、评价与考核工作做出了规定,建立了转移支付资金奖惩调节机制,实现了转移支付资金测算与县域生态环境质量评估结果挂钩的机制[2]。目前,国家重点生态功能区县域生态环境评价结果是财政部下达国家重点生态功能区转移支付资金的重要依据,2012—2020年,累计对450多个县域的转移支付资金实施奖惩调节,仅2017—2020年连续四年的调节资金量就超过30亿元。

政策直接导向功能愈加显著

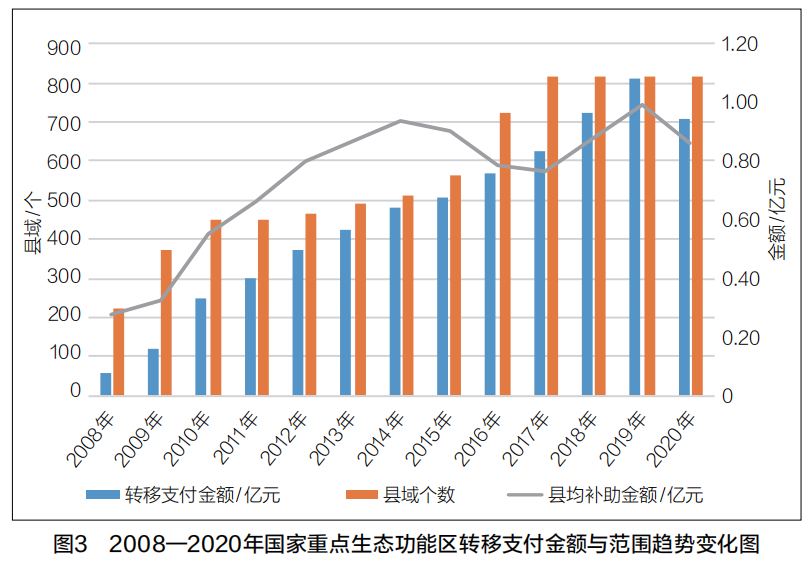

2008年设立国家重点生态功能区转移支付时,共有221个县域被纳入转移支付范围,转移支付资金共60.51亿元。12年来,中央财政不断加大转移支付力度,补助范围不断扩大,补助资金总量不断增加。到2017年,该项政策已经覆盖全国31个省(区、市)818个县域,近几年县域数量保持不变,年度转移支付资金最高达811亿元。12年间,补偿范围增加了2.7倍,年度补偿资金增加了10余倍(见图3)。大规模的转移支付范围和大力度的转移支付资金有效保证了国家重点生态功能区生态产品的产出能力。根据2016年度和2019年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核报告,国家重点生态功能区生态环境质量以基本稳定为主,且基本稳定的县域不断增加,2013—2015年基本稳定县域为411个,2016—2018年为647个。

重点生态功能区转移支付政策与单要素(森林、草原等)生态补偿不同,主要体现在三个综合。一是目标更加综合,国家重点生态功能区在地理空间上与贫困地区高度重叠,据统计,全国80%以上的贫困县处于重点生态功能区或生物多样性保护优先区,因此,转移支付政策以“改善民生”和“进行生态环境保护”的双重目标为基本结构;二是标准更加综合,综合考虑地方生态环境保护方面的减收增支情况、生态保护区域面积、产业发展受限对财力的影响情况和贫困情况等因素实施分档分类的补助;三是激励约束机制更加综合,以县域生态环境状况动态变化评估作为激励约束的主要指标,将县域生态环境保护结果评价与保护过程评价有机融合,同时将生态重要空间人类活动监测、生态环境违法与突发环境事件、产业准入负面清单实施等纳入评估体系。可见,转移支付政策正在实现对各单要素补偿政策目标的综合集成和有机融合,是既考虑区域生态产品产出能力又考虑平衡保护与发展矛盾的生态综合补偿机制的较早尝试。

国家重点生态功能区转移支付政策还有进一步提升空间转移支付范围“扩围”有余但“提标”不足

2008年,重点生态功能区转移支付县均资金约为0.27亿元,随着转移支付资金规模的扩大,到2014年,县均转移支付资金达到0.94亿元,之后县均资金逐年下降,虽然2018年略有上升,但是自2018年开始《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》不再要求各省(区、市)“补助对象原则上不得超出本办法确定的转移支付范围”,省级对县下达资金时往往采用因素法统筹分配资金,甚至将全省(区、市)都纳入转移支付资金覆盖范围,这就会导致转移支付资金的增量大多用于“扩围”,而已“入围”的县域转移支付资金规模几乎没有增长[3]。例如,笔者在调研中发现,某省将中央对地方重点生态功能区转移支付资金拨付给全省所有县(市、区、特区),2017年,根据重点生态功能区转移支付重点补助名单,该省补助名单内的36个县(市、区、特区)平均可获得8875万元重点补助资金,但在补助范围覆盖全省的情况下平均各县仅能获得3598万元。

“优质优价、多劳多得”的导向作用还有待进一步提升

目前,中央对地方重点生态功能区转移支付应补助额以重点补助为主,占到全部补助资金的70%以上,禁止开发补助、引导性补助、生态护林员补助等生态保护专项补助项所占比例较少,根据生态环境质量等指标给予的奖惩资金还不到补助总额的1%。

首先,在重点补助中,标准财政收支缺口是决定性指标,而生态保护区域面积、产业发展受限对财力的影响情况和贫困状况等因素作为参考因素,对实际分配结果影响有限[4]。标准财政收支缺口主要反映基本公共服务均等化属性,对政府在生态保护和环境治理方面增加的成本和失去的发展机会体现不足。

其次,在调整参数中,仅将生态保护区域面积笼统地作为生态因素考量,没有体现当地的生态类型和生态建设的困难程度,而实际上在不同类型的生态区域,生态本底差距较大,开展生态建设和保护的难度、资金需求等差异明显。例如,甘肃河西走廊西部地区属于自然生态环境比较脆弱的地区,造林成本高达每公顷3万元,而内蒙古额尔古纳等地区自然条件优越,造林成本仅为每公顷9000元[5]。

最后,转移支付中对区域“优质优价、多劳多得”的生态贡献因素体现不足,相应的国家重点生态功能区生态环境质量改善趋势体现得也并不明显。根据国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核报告,虽然生态环境质量整体以基本稳定为主,但生态环境质量变好县域数量却由2013—2015年的13.09%下降到2016—2018年的9.54%。

资金使用向民生倾斜多于环保

重点生态功能区转移支付办法明确要求“引导地方政府加强生态环境保护,提高国家重点生态功能区等生态功能重要地区所在地政府的基本公共服务保障能力”,并以生态环境保护和民生改善为导向明确资金分配和使用方向。但由于重点生态功能区转移支付资金设立在均衡性转移支付项之下,资金的用途由各省(区、市)自主决定,尽管资金使用较为灵活[6],但由于中央财政没有对生态环境保护支出和公共服务支出规定具体分配比例,也给资金更多向民生倾斜预留了空间。由于重点生态功能区大多是经济落后地区,补齐民生短板的需求更强烈,就会出现实际用于生态环境保护的资金比例偏低的现象,很难达到《全国主体功能区划》提出的“国家重点生态功能区以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务”的要求。

生态产品价值还没有充分实现

重点生态功能区转移支付政策是生态产品价值实现的重要方式和途径,生态产品既包括清新的空气、洁净的水体、安全的土壤、良好的生态、整洁的人居等调节服务类生态产品,还包含可通过产业生态化、生态产业化进行经营开发的物质供给类和文化服务类生态产品。目前的转移支付政策尚未激发起重点生态功能区足够的内生动力,大多重点生态功能区还处在“要我做”而不是“我要做”的阶段,关注培育生态产品价值实现的生态产业不足。

完善国家重点生态功能区转移支付的建议进一步加强重点生态功能区转移支付范围与其他政策的衔接

建议转移支付范围开放到生态保护红线占比达到一定比例的县域。划定并严守生态保护红线的目的是实现区域生态系统综合管理,提升生态系统质量和服务功能,这与重点生态功能区功能定位一致。应建立生态环境保护和民生改善工作成效与转移支付范围动态响应机制,将工作成效不佳的县域调出转移支付范围,在不增加中央财政支出压力的同时可以提高“入围”县域补助标准,激励地方政府加强对转移支付资金的有效使用和绩效管理[7]。同时,将重点生态功能区转移支付政策深度融入中央区域协调发展、乡村振兴等战略部署中,实行“一盘棋”式推进,加强与森林、草原、湿地等重点领域生态补偿政策在政策目标、补偿范围、补偿方式等方面的有效衔接,甚至可以考虑整合其他专项类转移支付资金,让资金发挥更大的综合效应,加强重点生态功能区转移支付与其他生态保护与修复、开发管控政策的衔接,提高各项政策的综合效益,确保生态功能重要区域生态产品产出能力持续增强。

进一步完善生态产品质量与价值相挂钩的资金分配机制

转移支付资金分配机制应进一步体现生态产品质量与价值导向,推动重点生态功能区实现绿色发展。应在目前重点补助以标准财政收支缺口为核心的基础上增加生态产品价值保值增值的直接投入,以及将因开展生态保护与修复、控制减少污染排放等带来的财政减收损失纳入考虑,同时还应体现东、中、西部重点生态功能区确保生态产品质量不下降的成本差异。还应细化生态保护区域面积等体现生态因素的调整参数,进一步强化生态因素的调节作用。我国重点生态功能区根据不同的生态功能可分为水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型四类,不同生态功能区生态类型、地理位置、地域特征的不同导致生态产品价值差异很大,建议综合加权形成有效引导激励生态产品价值保值增值的调整系数。

进一步推动重点生态功能区转移支付政策与区域绿色发展深度融合

《生态综合补偿试点方案》(发改振兴〔2019〕1793号)明确提出“试点县应在全国重点生态功能区范围内,优先选择集中连片特困地区和生态保护补偿工作基础较好的地区”“破除现有的体制机制障碍”,建议调整重点生态功能区转移支付资金管理方式,细化资金支出方向,建立资金管理清单,重点支持让生态产品保值增值、让“绿水青山”向“金山银山”转化的产业、制度等通道建设,推动重点生态功能区提升优质生态产品的供给和转化能力。健全重点生态功能区生态环境监测评价与考核体系,将对转移支付政策的末端评价扩大到源头干预、过程监管,不断增强政策的生态、经济和社会效益,可增加考虑保护生态环境的意愿和努力程度,对提高当地群众生计的绿色产业扶持力度,市场化、多元化生态补偿路径的创新力度等因素,加大奖惩资金的调节作用。鼓励有条件的省(区、市),按照“激励+约束+公平+效率”的原则,实施差别化的激励机制。例如,浙江省对丽水市等29个市(县)建立了与第三产业税收增长率挂钩的激励补助,鼓励其依托生态资源发展第三产业;对杭州市等30个市(县)建立了与其税收收入增收额挂钩的激励补助,鼓励其改造提升传统产业、加快发展新兴产业。

进一步发挥重点生态功能区转移支付等财政种子资金的作用

通过收益优先保障机制吸引金融机构以及社会资本参与到重点生态功能区绿色发展中。2020年7月,我国生态环境领域第一只国家级投资基金—国家绿色发展基金成立,基金将重点聚焦长江经济带沿线的环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域,建议沿线各级生态环境部门充分发挥信息资源优势,做好项目储备,引导基金投入到生态功能重要区域的生态产品质量提升领域。依托重点生态功能区丰富的生态资源,因地制宜地开发优质生态产品,构建生态产品市场化价格机制,培育市场交易体系,在有条件的地区推动实现跨区域、跨流域的配额交易。

进一步打通重点生态功能区与受益地区之间的利益链接

充分发挥生态功能重要区域丰富的自然资源优势、劳动力优势,以及受益地区的创新、技术、人才、资本等高端要素优势,探索共建园区、飞地经济等区域合作形式,并从土地利用、税收分享等利益分享的关键问题出发,按照不同区域不同类型生态系统的功能特征系统谋划功能空间和策略,探索由经济领域向社保、教育、信用、就业等社会领域全面展开的利益分享新模式、新做法,打开“绿水青山”向“金山银山”转化的空间通道[8],打通生态功能重要地区与受益地区之间的利益共享链接,不断增强生态功能重要区域居民的获得感。以资源产权与有偿使用制度建设为基础,突出生态资源的持续多层次利用,在区域层面实现生态产业化和产业生态化的错位发展[9]。

*基金项目:“十三五”国家重点研发计划课题“生态补偿模式、标准核算与政策措施”(2016YFC0503405);水体污染控制与治理科技重大专项“十三五”“流域水环境管理经济政策创新与系统集成”课题(2018ZX07301007)

相关专题:

相关信息:

没有相关信息

没有相关信息

相关信息:

打印本页

综合信息

综合信息

京公网安备 11010702002483

京公网安备 11010702002483