环规院概况

办公室

党委办公室(人事处)

科技发展与国际合作处

计划财务处

战略规划研究所

生态环境管理

与政策研究所

水生态环境规划研究所

大气环境规划研究所

生态保护修复

规划研究所

生态环境投资与产业综合研究所

形势分析与规划评估中心

生态环境风险损害

鉴定评估研究中心

生态环境规划与政策

模拟技术中心

生态环境工程咨询中心

土壤保护与景观设计中心

碳达峰碳中和

研究中心

黄河生态保护研究中心

重金属环境风险防控

研究中心

气候投融资研究中心

减污降碳协同治理研究中心

海洋生态环境管理研究中心

京津冀区域生态环境研究中心

长江经济带生态环境联合研究中心

环境保护税研究中心

农村环境保护中心

生态环境补偿研究中心

生物多样性与

自然保护地研究中心

美丽中国研究中心

无废社会创新中心

新污染物与环境健康研究中心

排放交易与减排研究中心

企业绿色治理

研究中心

生态环境与经济

核算中心

EOD创新中心

生态环境分区管控

研究中心

水生态研究中心

发表日期:2020年07月22日

《大气污染防治行动计划》实施的费用效益分析

来源:工程管理前沿

作者:张静,蒋洪强,张伟等

作为世界第二大经济体,中国经济快速增长的同时也造成了严重的空气污染以及公众健康问题。为了改善空气质量和保护公众健康,2013年中国政府印发了《大气污染防治行动计划》(以下称《大气十条》),2017年是《大气十条》第一阶段的收官之年,全国各地基本完成了《大气十条》的任务目标。本文首先构建了一个适用于中国的费效分析框架,以《大气十条》产业结构与布局调整、能源清洁利用、工业污染治理、锅炉改造与治理、面源污染治理、机动车污染治理、监管能力建设等7个方面政策的21项措施为对象,对全国30个省在2013-2017年期间的实施费用和效益进行评估分析。结果显示,2013-2017年《大气十条》实施的总费用为16511亿元,按照支付意愿法计算死亡经济损失的大气环境质量改善效益为24691亿元,《大气十条》实施的净效益为8180亿元,由于空气质量改善带来的公众健康效益是全国《大气十条》实施总成本的1.5倍。从各省情况看,广东的净效益最高,达到了2793亿元,福建的费效比最高,效益是费用的5.5倍。本文的测算可以为中国制定类似的环境政策以及《打赢“蓝天保卫战”三年行动计划》(以下称《蓝天行动》)的具体实施提供参考意义,同时,为推进中国环境政策费用效益分析长效机制提供实践意义。

1.前言

作为世界第二大经济体,中国经济快速增长的同时也带来了大气污染物排放,造成了严重的空气污染以及公众健康问题。根据2012年亚洲开发银行排名,在空气质量最差的10个城市中,中国占7个,中国的空气污染每年造成的经济损失,基于疾病成本估算相当于国内生产总值的1.2%,基于支付意愿估算则高达3.8%。2013年暴露于环境细颗粒物空气污染(PM2.5)导致中国有91.6万人过早死亡。为了改善空气质量和保护公众健康,2013年中国政府印发了《大气十条》,期望到2017年全国地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)浓度比2012年下降10%以上,京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物(PM2.5)浓度分别比2012年下降25%、20%、15%左右。为实现该目标,中国政府从优化产业结构与布局、调整能源结构和油品升级、强化工业污染综合治理等方面提出了十条措施。

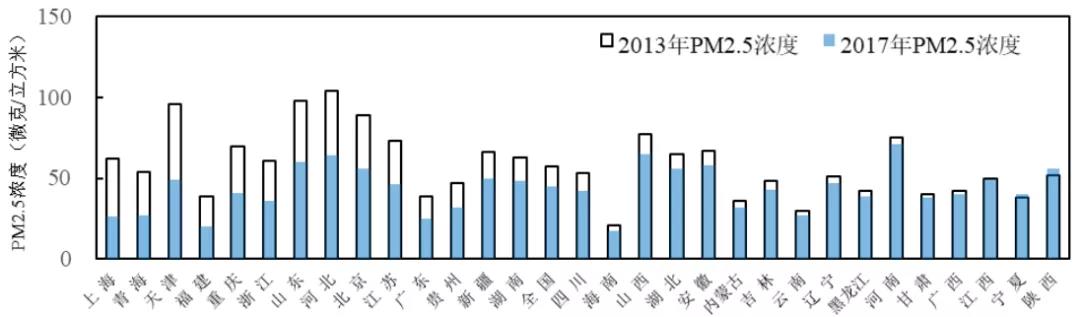

2017年是《大气十条》第一阶段的结束之年,五年来,全国338个地级及以上城市PM10平均浓度比2013年下降22.7%,京津冀、长三角、珠三角区域PM2.5平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%,北京市PM2.5平均浓度58微克/立方米,完成了最初设定的环境质量目标考虑到大气十条的显著效果,中国政府在2018年6月发布了《蓝天行动》,希望到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

治理空气污染是一项复杂而艰巨的任务,同样也是需要大量的资金投入。在《大气十条》实施过程中,中国政府和企业投入了大量人力、物力、财力,根据相关研究预测,大气十条预计总共需要投入花费1.75万亿元。就拿北京来看,作为一个仅为1.641万平方公里的城市,其计划花费800亿元用于大气污染治理。2017年天津市共投入156.29亿元完成清洁取暖改造任务46.6万户。因此,针对大气十条这样的影响十分大的环境政策,核算其总共的花费以及取得的效果,也就是开展成本效益分析,将有利于为接下来的《蓝天行动》的实施提供参考依据。

环境政策的费用效益分析是对环境政策制定和实施后对经济社会发展和生态环境等方面所产生的费用及效益进行科学评判的一种行为,被广泛应用于各种项目方案的评价之中。20世纪70年代以来世界范围内多次发生环境公害事件的发生促使经济学家寻求更加有效的方式对环境质量变化的危害和治理效益进行评价,费用效益分析方法得到了快速发展和应用。美国、欧盟、日本等国家已形成了全面系统的费用效益分析技术指南和工作规程,应用领域十分广泛。如美国环保局用环境费用效益分析方法对2002年《清洁空气法》实施的效果进行了评估,2002年《清洁空气法》实施的成本是309亿元,而由此带来的效益却高达1189亿元,将近成本的4倍。欧洲2008年开展了对《欧洲垃圾填埋指令》政策的费效分析评估。

然而,在中国,一些重大环境政策或环境决策的费用效益分析还并未引起决策者的足够重视,在环境政策制定和实施过程中的费效分析仍处于起步阶段,现有的研究中,侧重于污染物的综合控制效果评估,或单项的末端治理成本、直接污染减排效益估算 、环境质量改善效益或人群健康效益的估算,缺少环境政策整体的费用和效益系统性分析。中国在《大气十条》投入了很大成本,随着未来大气环境治理难度的上升,下一阶段大气污染治理边际递减效应将逐步显现,因此,从费用和效益角度评估大气十条各项措施的经济收益,可以识别出拥有较高边际收益的措施,在下一阶段计划中可选择采用更加经济的方式实现中国环境质量的改善。

本文首先构建了一个适用于中国的费效分析框架,进而对《大气十条》各项措施实施带来的费用和效益进行全面评估,获得该计划实施带来的费用和效益情况。其中费用主要指《大气十条》各项措施的实施过程中全社会资金的投入,效益主要是通过测算质量改善避免公众健康危害的货币化收益。最后得到大气十条的净效益。本文评估的《大气十条》措施主要包括产业结构与布局调整、能源清洁利用、工业污染治理、锅炉改造与治理、面源污染治理、机动车污染治理、监管能力建设等七项措施。本文的主要结论可以为中国制定类似的环境政策以及蓝天计划的具体实施提供参考意义,同时,为推进中国环境政策费用效益分析长效机制提供实践意义。

2.数据与方法2.1《大气十条》实施的费用效益分析框架

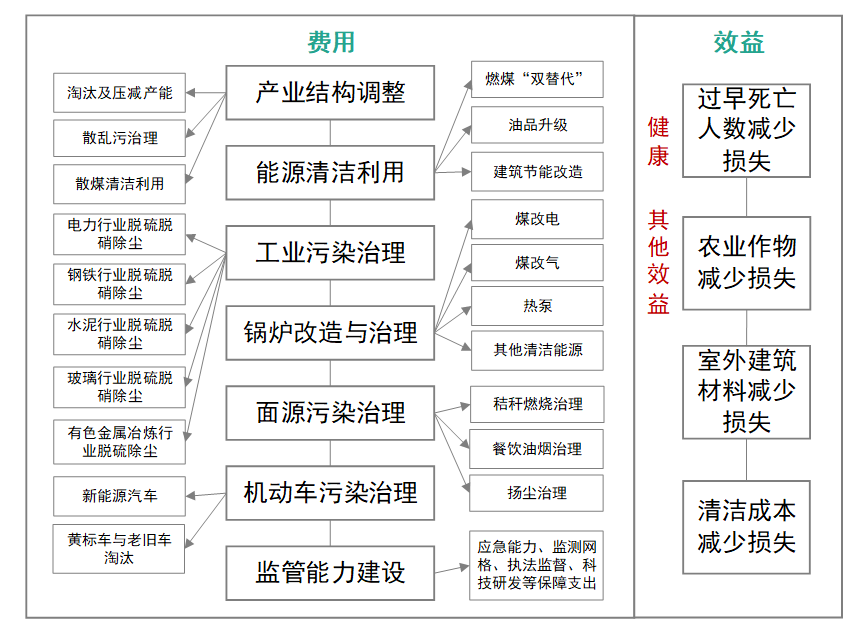

《大气十条》实施的费用效益分析,主要包括费用、效益两部分。本文采用各省市PM2.5年均浓度值为排除掉气象因素影响后的值(以2013年为基准年)。费用包括《大气十条》实施的七个方面措施的相关费用,既有政府的投入,也有企业和公众的投入,从全社会整个系统的角度来考虑。效益包括《大气十条》实施的环境改善效益(如主要污染物减排、环境质量改善)、健康效益、其他效益(农业损失减少的效益、建筑损失减少的效益、清洁费用减少的效益等)等,如图1所示。由于大气污染治理投入有些是固定资产,一些效益是长期效益,在计算费用效益时还考虑了不同固定资产的折旧和效益的折现,都统一到2013-2017年范围之中。

图1 《大气十条》费用效益分析框架

2.2 费用计算思路和方法

以《大气十条》实施的政策措施为对象,通过对全国30个省实施《大气十条》有关政策措施的梳理整合,主要从产业结构与布局调整、能源清洁利用、工业污染治理、锅炉改造与治理、面源污染治理、机动车污染治理、监管能力建设等7个方面进行评估。

产业结构调整措施的费用主要包含由于淘汰落后产能、压减过剩产能的政府补助费用,“散乱污”企业的升级改造所需投入等。取缔“散乱污”企业导致的经济影响不计入成本中。

能源清洁利用的费用主要计算散煤清洁利用、“煤改气”、“煤改电”(简称“双替代”)、油品升级及配套改造、建筑节能等四项。散煤清洁利用对应成本主要包括洗煤厂建设费用和洗煤费用和洁净煤配煤中心建设费用,主要方法为系数估算。燃煤“双替代”成本计算以户为单位,主要包括采暖设备投资费用、基础设施建设投资和年运行费用补贴。油品升级及配套改造主要计算产生油品升级增加的成本。建筑节能通过既有建筑节能改造面积与其单位成本来计算。

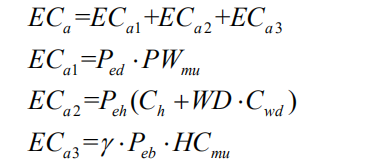

重点行业污染治理主要包括《大气十条》中确定的工业大气污染治理重点行业电力、钢铁、水泥、有色及平板玻璃行业。计算过程中主要考虑了各个行业的测算新建脱硫、脱硝设施、除尘(均不含超低排放改造)年均投资、年运行成本以及电力行业燃煤机组超低排放改造的年均投资、增加的运行成本。以电力行业为例,公式如下:

其中,INTf为各项治理设施年均投资,NCAP为新建治理设施的机组装机容量(万千瓦),Cin为单位投资成本(元/千瓦),Yo为运行年限(年),Yd为折旧年限;COPdf为各项治理设施年运行成本, GCAPdf为新建治理设施的机组发电量(亿千瓦时),Pdf为电价补贴(分/亿千瓦时);COPul为超低机组增加运行成本,GCAPul为超低改造机组发电量(亿千瓦时),Pul 为超低机组电价补贴1.5(分/千瓦时)。

锅炉改造治理主要是淘汰改造燃煤小锅炉措施,主要对象为工业、商用和居民小区(社区)的10蒸吨以下规模锅炉,燃煤小锅炉的改造方式主要是淘汰、煤改电或煤改气、清洁能源替代和热泵供暖四种方式,主要成本是锅炉采暖设备的投资费用,成本按照锅炉的蒸吨为基准进行计算。

机动车污染治理措施主要包括黄标车、老旧车的淘汰,新能源汽车推广等。黄标车、老旧车淘汰主要是车辆残值损失(以补贴成本作为替代),新能源汽车推广主要是推广补贴成本。新能源汽车替代黄标车和老旧车,考虑到黄标车和老旧车污染物排放量相当于国Ⅴ或国Ⅵ的10~25倍,将新能源汽车推广所产生的大气污染防治成本定义为新能源汽车推广补贴的1/20。

大气面源污染治理主要包括扬尘、餐饮油烟、秸秆燃烧治理等措施,其中扬尘包括建筑扬尘、道路扬尘、渣土扬尘。具体大气面源治理措施成本主要包括政府补贴、政府治理设施安装、企业设施投资、日常治理与运维费用。

环境监管与科技支撑能力主要包括大气污染防治应急能力建设、大气环境监测网格体系建设、执法监督体系建设(含环保督查、巡查)、科技研发(大气专项、总理基金)等保障支出。由于各措施成本难以统计,故采用经验法,即占大气污染防治行动计划总费用的1.5%作为能力建设投入。以上数据来源于2017年全国30个省份的《大气污染防治行动计划》实施情况自查报告,这些报告是各地方上报到生态环境部的工作报告,西藏地区由于数据缺失较严重,暂不纳入分析范围。

2.3 健康效益计算方法

大气环境质量改善的健康效益通过各年度之间大气环境污染损失减少进行核算。即当年大气环境质量改善的健康效益通过上年大气环境质量的健康损失减去当年大气环境质量的健康损失,如果结果为正,说明大气治理带来了环境改善的正效益。如果结果为负,说明大气治理并没有带来了环境改善的正效益。大气污染导致的人体健康效益核算的地区主要是全国地级以上城市(338个),主要采用颗粒物PM2.5(排除掉气象因素影响后的浓度值)作为大气污染因子进行人体健康影响评价。

(1)大气环境污染造成的健康损失

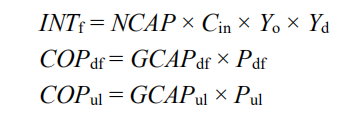

大气污染健康危害经济损失ECa由3部分组成:大气污染造成的全死因过早死亡经济损失(ECa1)、大气污染造成的呼吸系统和心血管疾病病人的住院减少带来的经济效益和休工天数及其经济损失(ECa2)、大气污染造成的慢性支气管炎的新发病人人数及其经济损失(ECa3)。ECa1以大气污染导致的心血管疾病和呼吸道疾病的过早死亡人数作为大气污染健康损失,价值量的核算采用了支付意愿法;ECa2采用疾病成本法进行核算,利用住院成本与休工成本的加和计算;ECa3采用经济损失利用患病失能法(DALY)评价。

其中,Ped为现状大气污染水平下造成的全死因过早死亡人数,万人;PWmu指的是为降低因大气污染导致的过早死亡风险而愿意支付的费用;Peh现状大气污染造成的相关疾病住院增加人次和休工天数,万人;Ch为疾病住院成本,包括直接住院成本和交通、营养等间接住院成本,元/人次,数据来源于中国卫生统计年鉴;WD为疾病休工天数,元/人次;Cwd为疾病休工成本,元/天;为慢性支气管炎失能损失系数,0.4;Peb为大气污染造成的慢性支气管炎新发病人数,万人;HCmu为城市人口的人均人力资本,万元/人。此部分系数的计算具体参考我们以前的研究。

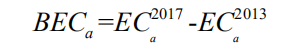

(2)大气环境质量改善的健康效益

大气环境质量改善的健康效益BECa采用大气环境质量的改善带来的全死因过早死亡经济损失的减少计算,即

其中ECa2017、ECa2013分别为2017年、2013年污染水平下造成的健康损失。

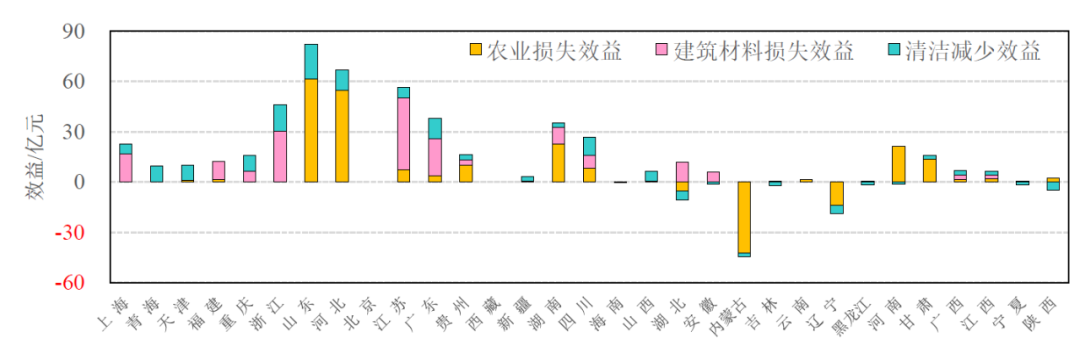

(3)其他效益

大气环境质量改善除了给人体健康带来效益外,对农作物、室外建筑材料、清洁方面也将带来好处。大气环境质量改善引起的其他效益主要包括农业作物减少损失、室外建筑材料减少损失和清洁成本减少损失等三部分组成, 农作物产量减少的经济价值可以用市场价值法来计量,以此作为环境质量恶化造成的农作物经济损失。大气污染因素如酸雨和SO2等污染进一步加剧了材料的损坏,以污染条件下材料寿命的减少年数对应的经济损失来计算。清洁费用主要针对大气污染造成的车辆、建筑等公共设施清洁和劳务费用的增加。此部分系数和方法参考我们以前的研究。其他数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国卫生和计划生育统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》及各省对应的统计年鉴。

3.结果讨论 3.4《大气十条》实施的费用

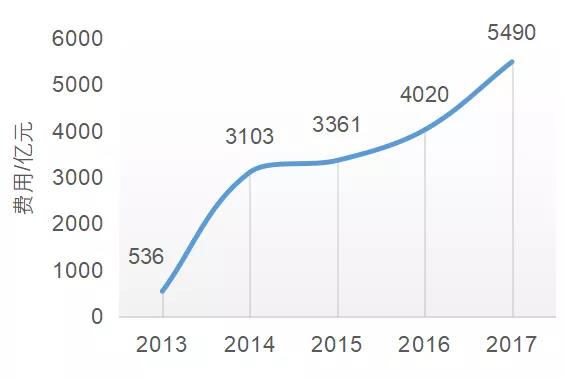

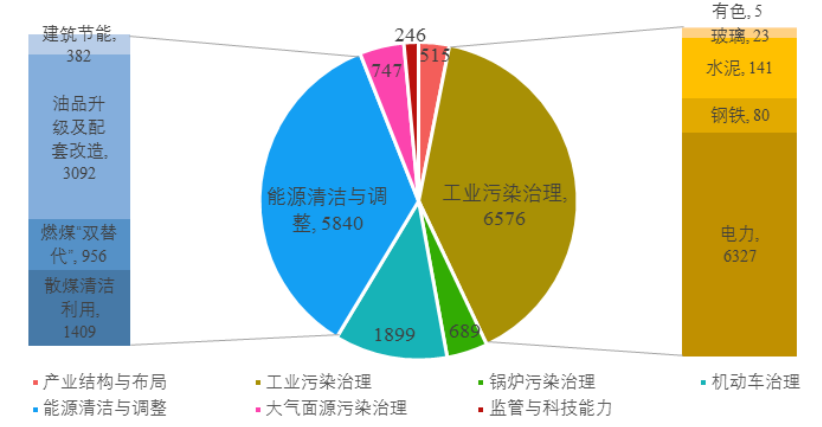

《大气十条》实施五年期间全国大气污染治理主要包括政府和企业两大部分的投入费用,总成本约为16511亿元,且呈逐年增加趋势。2013-2017年分别为536亿元、3103亿元、3361亿元、4020亿元、5490亿元(图2 a)。从不同措施来看(图2 b),产业结构与布局调整、能源清洁利用、主要工业污染治理、锅炉改造治理、大气面源污染治理、机动车污染治理、监管与科技能力费用分别为515亿元、5840亿元、6576亿元、689亿元、747亿元、1899亿元、246亿元(五年累计值)。其中,主要工业污染治理、能源清洁利用均超过了5000亿元,两项措施分别占了总成本的40%、35%能源清洁与调整措施产生的费用中油品升级及配套改造费用最高,达到3092亿元,占52.9%,散煤清洁利用费用占比24.1%,燃煤“双替代”费用占比16.4%。机动车污染治理费用在七项费用中占比12%,排在第三,机动车污染治理这里仅包括了老旧车淘汰和新能源汽车的推广,其中黄标车、老旧车淘汰费用为1696亿元,占比89.3%,新能源汽车推广费用占比10.7%。产业结构与布局、锅炉污染治理、大气面源污染治理、监管与科技能力的成本分别为515亿元、689亿元、747亿元、246亿元,占比分别为3%、4%、5%、1%。

(a)各年实施的费用情况

(b)各措施实施的费用情况

图2 全国《大气十条》实施的费用情况(单位:亿元)

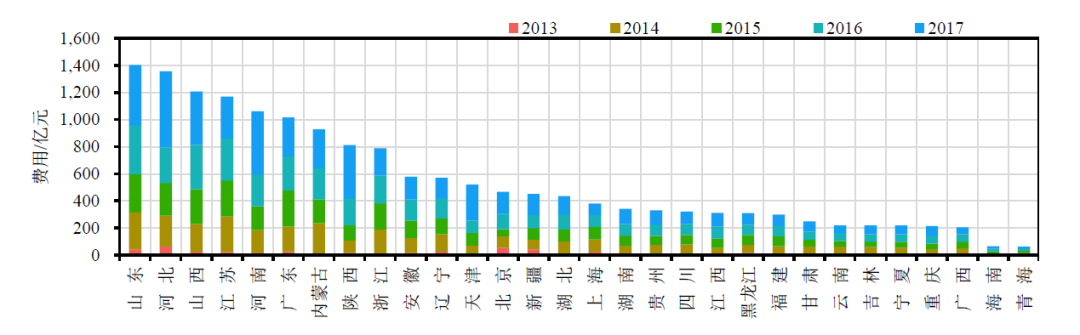

从30个省(市、自治区)看(图3),由于资源禀赋、地理条件、经济发展、污染结构水平不同,各省的在费用的各项投入上有较大差异。京津冀及周边、长三角、珠三角等区域是《大气十条》的重点区域,各项投入相对较多。山东、河北、山西、江苏、河南、广东的费用较高,分别为1403亿元、1357亿元、1208亿元、1170亿元、1062亿元、1016亿元、这6个省份《大气十条》产生的费用均在1000亿元以上,其中,山东、河北、山西、河南、陕西2017年的PM2.5浓度均超过了56微克/立方米,属于污染最严重的五个省份,而江苏、广东、浙江PM2.5浓度相对以上五个省份较低,都属于经济发达地区。而大气环境本底较好地区,比如海南、青海、宁夏、云南、甘肃等省份,其工业并不发达,大气污染环境问题并不突出,剩余大气环境容量较高,大气污染治理的投入相对较少。空气质量最好的两个省份青海、海南《大气十条》所产生的费用是最低的,仅有60多亿元,空气质量较好的广西、重庆、宁夏、吉林、云南、甘肃等省份费用也较低,均在200~250亿元之间,其余省份费用均在300~600亿元之间。

图3 全国30个省份《大气十条》实施分年度费用情况

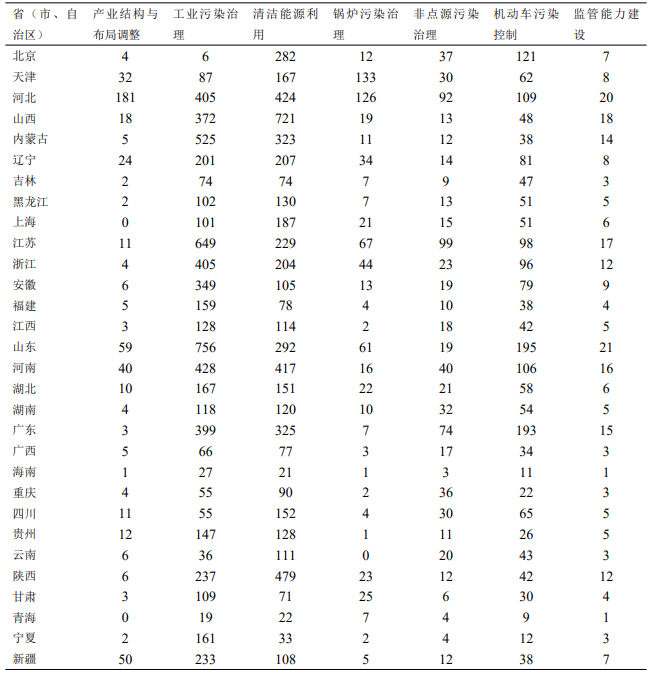

从分措施来看(表1),各省份在不同的措施上所花费的成本不同。不同措施上费用的差别主要是因为各省污染结构的差别,北方地区需要冬季取暖,因此在燃煤“双替代”、散煤清洁利用方面投入更多,工业化进程较高的区域如江苏、浙江、广东的工业污染治理费用是相对较高的。而工业缺少但城市化水平较高的区域,如北京、四川的机动车治理、油品升级等措施的投入较高。从绝对量上看,河北的产业结构与布局费用最高,达到181亿元;山东的工业污染治理费用最高,为756亿元;山西的能源清洁与调整费用最高,为721亿元;天津和河北的锅炉污染治理费用最高,分别达到133亿元和126亿元;江苏和河北的大气面源污染治理费用最高,分别达到99亿元和92亿元;山东和广东的机动车治理最高,分别达到195亿元和193亿元。从相对量上看,除了工业占比较少的北京、天津和四川外,其他27个省份的工业污染治理和能源清洁利用与调整均是其费用最高的两种措施。在产煤大省山西和陕西,能源清洁与调整的占比均达到了59%以上。北京因为油品升级和燃煤“双替代”导致能源清洁与调整的措施在所有七大措施中占比达到了60%。内蒙古、江苏、安徽、山东、宁夏的工业污染治理占比达到了53%以上,尤其宁夏占比接近74%,工业污染治理中电力行业的超低排放改造占了绝大部分的费用,宁夏针对火电企业在其大气污染物排放占比最大的现状,将火电企业污染治理作为其大气污染防治的重点,30万千瓦以上火电机组超低排放改造完成率达75.3%。

表1 全国30个省份《大气十条》实施五年期间七项措施费用(单位:亿元)

《大气十条》实施带来了全国空气质量的显著改善,全国PM2.5年均浓度从2013年的57微克/立方米降低到2017年的45微克/立方米。2013-2017年我国大气污染导致的过早死亡人数共计208.5万人,大气十条实施后减少的过早死亡人数为9.7万人,减少的过早死亡人数占全部过早死亡人数的4%。污染引起的住院人数合计726.3万人,减少的住院人数为183万人,占比为25.2%。根据支付意愿法评估,由于空气质量改善带来的公众健康效益约为24691亿元,是总成本的1.5倍。大气环境质量改善除了给人体健康带来效益外,对农作物、建筑材料、清洁费用方面也将带来益处。2013-2017年,由于大气环境质量改善带来的其他效益为436.4亿元,其中农业减少的损失、建筑物减少的损失和清洁减少的损失分别为156亿元、173亿元和108亿元。

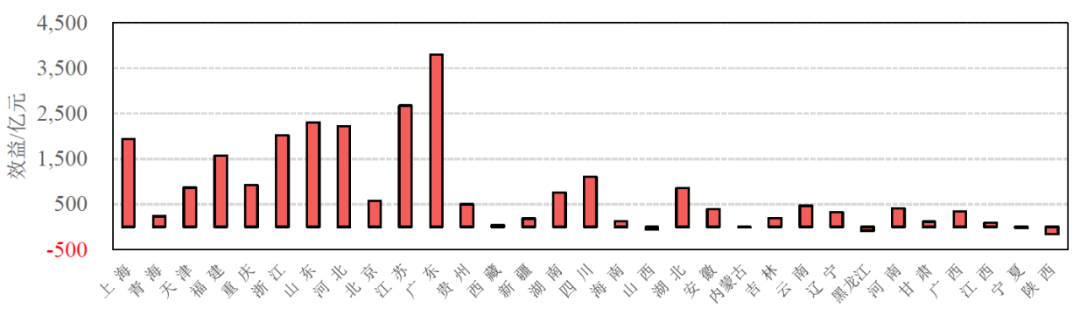

各省效益的差距是浓度改善、人口体量、经济发展水平等差异的综合体现。图4a按照PM2.5浓度下降率从高到低的排序,上海下降率最高,达到了58%,青海排第二位,达到50%,天津、福建、重庆、浙江也达到了40%以上,山东、河北、北京、江苏、广东、贵州等省份的PM2.5浓度下降率均达到了30%以上。从省级层面来看(图4b),2013-2017年全国30个省市中广东、江苏、山东、河北和浙江大气环境质量改善效益较高,均在2000亿元以上,上海、福建和四川大气环境质量改善效益均在1000亿元以上,环境改善带来的效益的高值主要集中在京津冀地区、长三角地区、珠三角地区这些《大气十条》的重点区域。而宁夏、山西、内蒙古、黑龙江和陕西的大气质量改善效益为负值,说明大气环境质量没有改善,环境退化加剧。其中内蒙古主要由于农业损失效益减少造成大气环境质量改善为负值,其他省份则主要由于健康效益减少造成大气环境质量改善为负值。从健康效益来看,宁夏、山西、内蒙古、黑龙江和陕西的健康效益也为负值。从其他效益来看(图4c),河北、内蒙古、山东由于空气质量改善带来的农业损失效益最大,长三角地区上海、浙江、江苏与珠三角地区广东由于空气质量改善带来的室外建筑材料损失减少最大,清洁减少效益在山东、浙江、广东等地区最大。效益主要体现在健康效益,其他效益相对来说占总效益的比很小,均不到5%。

(a)《大气十条》实施的大气环境质量改善

(b)《大气十条》实施的健康效益

(c)《大气十条》实施的其他效益

图4 全国30个省份《大气十条》实施五年期间空气质量改善及其带来的效益

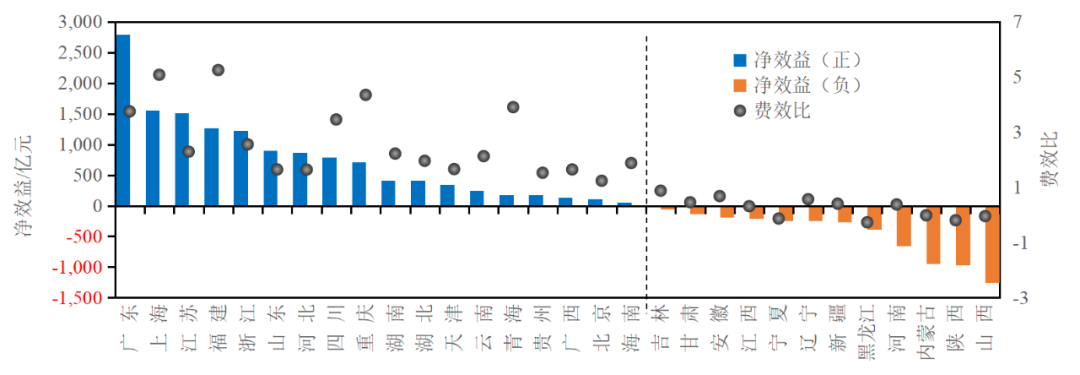

3.6《大气十条》实施的净效益分析

《大气十条》的净效益等于总效益减去总费用(图5)。全国的净效益为8180亿元,即所产生的经济社会效益远大于花费的成本。把30个省份按净效益从高到低排序,广东的净效益最高,达到了2793亿元,远远高于其他省份,长三角地区的上海、江苏、浙江较高,分别达到1553亿元、1509亿元、1228亿元,排在第2、3、5位,福建净效益1270亿元,排在第4位。山东、河北、四川、重庆、湖南、湖北、天津、云南、青海、贵州、广西、北京、海南的净效益均为正值,即效益大于费用也就是《大气十条》的实施所带来的质量改善健康等的总收益是高于各项措施实施的总资金投入,吉林、甘肃、安徽、江西、宁夏、辽宁、新疆、黑龙江、河南、内蒙古、陕西、山西的净效益均为负值,即效益小于费用也就是《大气十条》的实施所带来的质量改善健康等的总收益是低于各项措施实施的总资金投入。可以看到净效益为正值的省份中经济发达地区较多,而净效益为负值的省份中经济欠发达地区较多,比如东北地区三省都是负值,因为经济发达地区在环境质量改善上投入了更多的资金,绝对数较大,收获也较大。

利用总效益除以费用即得到《大气十条》的费效比(图6)。全国的效益除以费用的比为1.49,即所产生的经济社会效益超过花费的费用50%左右。分省来看,费效比最高的是福建5.52,紧接着是上海、重庆、青海、广东、四川,费效比均在3以上,即这些省份实施《大气十条》得到的效益是所花费成本的3倍以上,《大气十条》实施效果显著。费效比最低的是黑龙江,-0.27,小于零的还有陕西、宁夏、山西、内蒙古,负数表示其花费的成本并没有带来环境的改善,空气质量反而恶化了。

图5 全国30个省份《大气十条》实施五年期间净效益及费效比

《大气十条》实施全国PM2.5浓度每降低1微克/立方米需要花费约1256亿元。从年度变化趋势来看,2013-2017年,PM2.5浓度每降低1微克/立方米的治理费用分别为1422亿元、876亿元、2121亿元、1143亿元。从重点区域来看,京津冀及周边省份PM2.5浓度每降低1微克/立方米的费用为201亿元,长三角为79亿元,珠三角为72亿元。三大重点区域PM2.5浓度每降低1微克/立方米治理费用的高低与总投入费用和PM2.5浓度下降幅度两者均相关,京津冀及周边省份总投入费用5810亿元浓度下降29微克/立方米,长三角总投入费用2282亿元浓度下降29微克/立方米,总费用最少的珠三角(988亿元)浓度下降最少(14微克/立方米)。

3.7不确定性分析

由于数据的可获得性等原因,本文的研究在系数选取、成本范围、效益范围等方面仍存在一些局限性,需要在未来的研究中进一步加强。首先,在成本的计算过程中,应该了解独立于《大气十条》政策的其他因素带来资金的使用和增长,比如技术进步和产业结构调整、经济增长本身带来的成本增加。其次,不确定性主要来自各省数据的限制。本文数据主要来源于各省提交的自查报告,系数主要来自于调研数据和经验数据,方法上多数措施成本的计算采用了系数法,但油品价格、电力行业计算单位投资等系数用的是全国统一的系数,各省份并没有区别开来,下一步可以选择差别化的系数,以更好的体现各省之间的差异。最后,对《大气十条》收益的评估范围有限。《大气十条》所产生的效益不仅包含了健康效益和清洁等效益,还包括了监管能力提升、人民幸福感提升等社会效益,例如经过《大气十条》的实施,中国大气环境监管能力明显增强,2012年之前国家还没有PM2.5的例行监测站点,而目前1436个国控监测站点全部具备PM2.5等六项指标监测能力。但此种效益往往难以量化。就健康效益来说,研究结果的不确定性主要有以下几个方面。第一,在估计人群平均暴露水平时仅采用PM2.5年平均浓度作为评价指标,未考虑PM2.5浓度长期和短期内的时间变异;第二,现有流行病学证据难以估计不同污染物的独立效应,本研究选用PM2.5作为空气污染水平的评价指标,未考虑O3、SO2和NO2及其他污染物的影响,会低估大气污染治理引起的人体健康效益。第三,大气污染导致过早死亡价值核算有不同的价值评估方法,核算的结果差异较大,导致大气污染治理的健康效益评估存在一定不确定性。在未来的研究中,可以针对以上局限问题开展进一步细化研究,提升研究的科学性和精度。

4.结论

本文利用费用效益分析法评估了2013-2017《大气十条》实施所花费的成本及所产生效益。结果显示,2013-2017年《大气十条》实施的总费用为16511亿元;按照支付意愿法计算死亡经济损失的大气环境质量改善效益为24691亿元。就全国来说,由于空气质量改善带来的公众健康效益是全国《大气十条》实施总成本的1.5倍,即所产生的经济社会效益超过花费的费用。表明《大气十条》环境经济效益显著,具有外部经济性和可行性。

工业污染治理措施对大气污染物减排贡献最大,能源清洁利用措施的实施不仅产生了环境、健康效益而且同时提升了人民的生活质量。《大气十条》实施5年来全国主要大气污染物排放量明显下降,2017年全国SO2,NOx,PM2.5排放量较2013年分别减少了1493万吨(59%)、561万吨(20%)、408万吨(29%)。根据六项措施所产生的费用计算结果,主要工业污染治理是费用最高的措施,占了总费用的39.8%。对应的,《大气十条》实施期间,工业减排仍是主要的污染物减排部门,PM2.5的减排主要由工业部门贡献,工业锅炉、钢铁、水泥、玻璃行业共贡献了全国43%的排放量下降。能源清洁利用是六项措施中费用花费第二高的措施。关于能源结构的调整,中国政府提出实施北方地区清洁供暖,同时也是根本解决冬季散煤污染物排放量大的重要措施。解决这个问题,能带来人民生活质量提高。过去烧煤,现在用气用电,会带来整个区域的能源结构改变、优化。通过《大气十条》政策的推进,在减少污染物排放和改善环境质量的同时,推动经济更加健康持续发展,同时提升人民的生活水平质量,让人民有了更多获得感。

实现空气质量达标是一项漫长而艰巨的任务,随着环境治理措施深入推进,大气环境质量改善的难度在加大。特别是在推动产业结构、能源结构、交通运输结构方面,部分地区仍对传统产业存在路径依赖,结构性污染问题依然突出,比如运输结构调整任务艰巨,铁路货运量仍有较大提升空间。未来,进一步推进环境治理和质量改善的各项工作更加艰巨复杂。大气环境质量方面,主要污染物排放量仍然较大,污染程度较高,部分地区冬季雾霾天气频发高发。2017年重点区域PM2.5污染主要化学成分已发生变化,比如京津冀及周边地区PM2.5多种组分虽然有不同幅度下降,冬季污染物来源由以工业燃煤为主变为主要以生活源为主,硝酸盐绝对浓度和占比已大幅超过硫酸盐,成为PM2.5最主要的二次无机组分,同时O3浓度普遍上升,氮氧化物和挥发性有机物防治问题更加紧迫。《国务院关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》中提到环境治理的边际效应在递减。随着大气污染治理边际递减效应逐步显现,结构优化调整还有一个过程,继续大幅改善空气质量的难度加大。比如火电厂燃煤问题已经初步解决,但是燃煤锅炉、工业用煤、居民用煤等污染问题还没解决。像火电厂这样政府可以统一协调的工业行业更容易治理,由于散煤燃烧广而散的特征,仍是当前我国大气污染治理的薄弱领域,已成为影响北方地区冬季大气环境质量的重要因素。另外,机动车污染控制以及面广量大、遍布京津冀及周边等重点区域的区乡镇的小产业集群问题也很难治理,需要花费更多的人力、物力或财力的投入。

相关专题:

相关信息:

没有相关信息

没有相关信息

相关信息:

打印本页

综合信息

综合信息

京公网安备 11010702002483

京公网安备 11010702002483