环规院概况

办公室

党委办公室(人事处)

科技发展与国际合作处

计划财务处

战略规划研究所

生态环境管理

与政策研究所

水生态环境规划研究所

大气环境规划研究所

生态保护修复

规划研究所

生态环境投资与产业综合研究所

形势分析与规划评估中心

生态环境风险损害

鉴定评估研究中心

生态环境规划与政策

模拟技术中心

生态环境工程咨询中心

土壤保护与景观设计中心

碳达峰碳中和

研究中心

黄河生态保护研究中心

重金属环境风险防控

研究中心

气候投融资研究中心

减污降碳协同治理研究中心

海洋生态环境管理研究中心

京津冀区域生态环境研究中心

长江经济带生态环境联合研究中心

环境保护税研究中心

农村环境保护中心

生态环境补偿研究中心

生物多样性与

自然保护地研究中心

美丽中国研究中心

无废社会创新中心

新污染物与环境健康研究中心

排放交易与减排研究中心

企业绿色治理

研究中心

生态环境与经济

核算中心

EOD创新中心

生态环境分区管控

研究中心

水生态研究中心

发表日期:2022年02月26日

我院与南京大学在《自然-通讯》联合发文

揭示中国碳排放提前达峰的环境健康效益

2月23日,生态环境部环境规划院(以下简称“我院”)与南京大学等单位组成的联合研究团队在《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了题为“Air quality and health co-benefits of China’s carbon dioxide emissions peaking before 2030”的研究论文。该研究系统评估了未来社会经济发展路径下我国气候政策对改善环境空气质量和人群健康的协同效应,首次定量分析了中国提前实现碳排放达峰的潜在环境健康收益。我院生态环境规划与政策模拟技术中心赵静是论文共同第一作者。

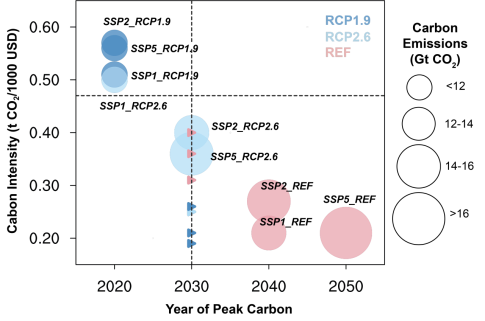

我国始终积极承诺碳减排,并提出了2030年前实现碳达峰的目标。气候变化减缓措施可实现大气污染物协同削减,带来巨大环境健康协同效益。全面开展气候政策的成本-效益分析,对于增强国际社会应对气候变化的信心、推动全球气候变化合作具有重要意义。研究团队通过融合政策情景分析、空气质量模拟、健康风险模型、成本效益分析等方法与数据,聚焦二氧化碳排放,从社会经济发展和气候政策强度两个维度,评估了不同气候政策路径下的碳排放,及其对改善环境空气质量和人群健康的协同效应。

图1 不同SSP-RCP情景下我国碳排放达峰年份及2030年碳排放强度

(虚线对应于我国NDC中的碳达峰年及碳强度目标)

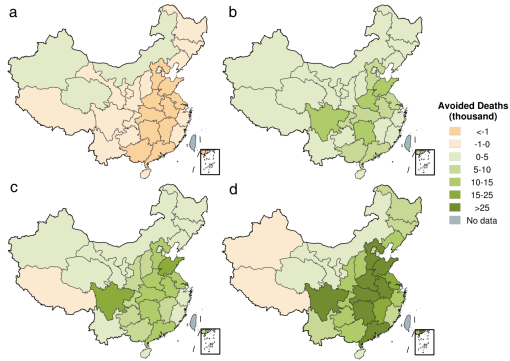

研究发现,在绿色发展路径(SSP1)和全球1.5℃控制目标下,我国可在2030和2050年分别避免约11.8万和61.4万人的PM2.5归因死亡。气候政策越严格健康协同效益越大,并且气候政策的长期协同效益更加明显。研究进一步指出,在2050年前,仅依靠气候政策的协同效应不足以实现“美丽中国”的空气质量目标,也难以抵消老龄化趋势导致的PM2.5相关死亡的上升,我国仍需持续增强大气污染防治力度,有效保护公众健康。

图2 我国实施气候政策带来的PM2.5相关健康协同收益

(a和b分别是2030年REF-RCP2.6(即维持2015年政策水平与2℃情景之差)、RCP2.6-RCP1.9(即2℃情景与1.5℃情景之差),c和d分别是在2050年的对应差值)

相关专题:

相关信息:

没有相关信息

没有相关信息

相关信息:

打印本页

综合信息

综合信息

京公网安备 11010702002483

京公网安备 11010702002483