环规院概况

办公室

党委办公室(人事处)

科技发展与国际合作处

计划财务处

战略规划研究所

生态环境管理

与政策研究所

水生态环境规划研究所

大气环境规划研究所

生态保护修复

规划研究所

生态环境投资与产业综合研究所

形势分析与规划评估中心

生态环境风险损害

鉴定评估研究中心

生态环境规划与政策

模拟技术中心

生态环境工程咨询中心

土壤保护与景观设计中心

碳达峰碳中和

研究中心

黄河生态保护研究中心

重金属环境风险防控

研究中心

气候投融资研究中心

减污降碳协同治理研究中心

海洋生态环境管理研究中心

京津冀区域生态环境研究中心

长江经济带生态环境联合研究中心

环境保护税研究中心

农村环境保护中心

生态环境补偿研究中心

生物多样性与

自然保护地研究中心

美丽中国研究中心

无废社会创新中心

新污染物与环境健康研究中心

排放交易与减排研究中心

企业绿色治理

研究中心

生态环境与经济

核算中心

EOD创新中心

生态环境分区管控

研究中心

水生态研究中心

发表日期:2023年09月15日

成果速递|《中国机动车“减污降碳”目标、路径、效益分析与政策建议》

报告发布

机动车是二氧化碳与大气污染物的共同排放大户,其零排放对我国实现“美丽中国”及“双碳”战略目标具有重要意义。在能源基金会的支持下,生态环境部环境规划院针对“碳达峰”及“美丽中国”空气质量目标驱动下的机动车碳污减排需求、2020-2035年分区域机动车清洁路径及对应的碳污减排、空气质量改善、环境健康收益等关键问题开展研究,提出推动机动车零排放进程的政策建议,并完成了《中国机动车“减污降碳”目标、路径、效益分析与政策建议》报告。

研究背景

与欧美发达国家先解决环境问题后转入碳排放控制不同,中国当前同时面临“美丽中国”建设和“碳达峰碳中和”双重挑战。机动车作为二氧化碳与大气污染物的共同排放大户,同时也是PM2.5、O3污染的重要贡献源,其零排放对我国实现“美丽中国”及“双碳”目标具有重要意义。预计中国机动车保有量仍将持续增长,若不采取强有力的管控政策,将会带来更多的化石燃料消耗以及碳污排放,给气候变化应对、空气质量改善以及公众健康保护造成较大压力。此外,由于中国不同地区经济发展不平衡、冬季气温迥异等因素,都会影响机动车零排放路径的选择。因此,亟需考虑不同区域及不同车型差异,优化、推进道路交通零排放进程,以支撑实现“美丽中国”与“双碳”目标。

研究内容

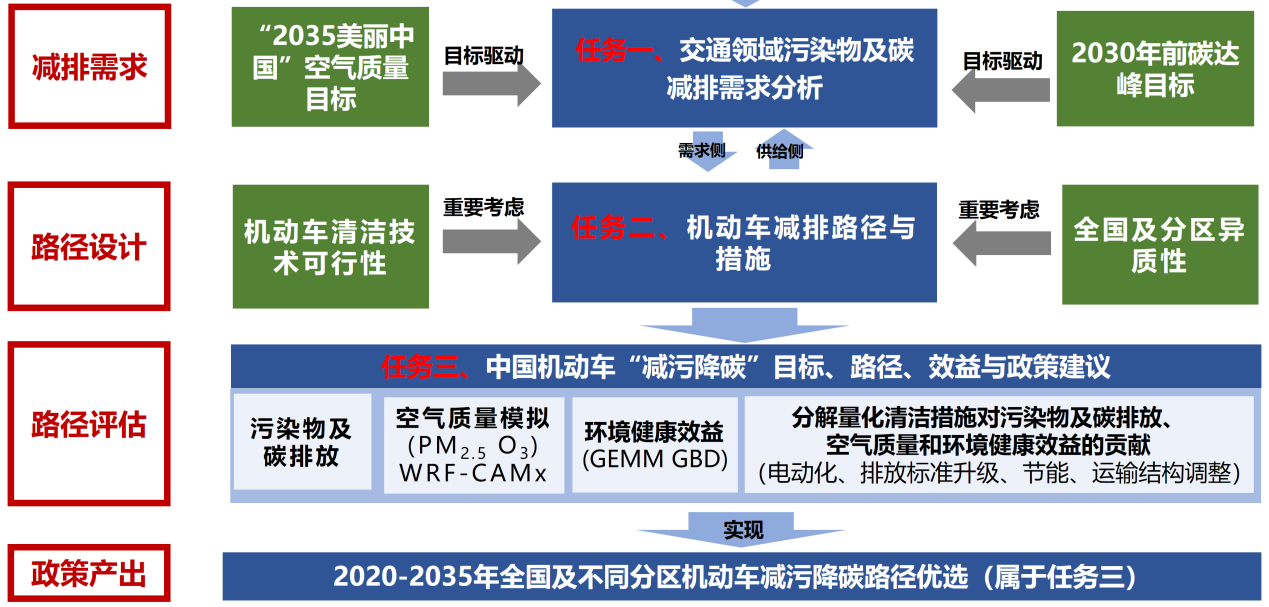

本报告主要包括3方面研究内容,不同研究内容间的逻辑关系见图1所示。内容一以“美丽中国”与“碳达峰”两大战略目标为约束,“自上而下”量化两大战略目标驱动下的道路交通碳污减排需求;内容二考虑机动车清洁路径的技术可行性及区域差异性,“自下而上”从减排供给侧提出全国及不同分区机动车减污降碳协同控制路径;内容三量化模拟任务二提出的不同机动车清洁路径的碳污排放量、空气质量改善及环境健康效益。最后,综合考虑不同机动车清洁路径的空气质量改善及环境健康效益,提出推动机动车零排放进程的政策建议。

考虑到不同地区经济发展的不均衡性及其对机动车清洁路径选择的影响,本研究根据2020年人均GDP将全国划分为3个区域:人均GDP超过7万的发达区域(区域A,第一梯队)、人均GDP为3万-5万的欠发达区域(区域C,第二梯队)、介于两者之间的发展中区域(区域B,第三梯队)。并将机动车类型分为出租车、其他微轻型客车、公交车、中大型客车、微轻型货车和中重型货车。此外,本研究针对2020-2035年机动车清洁路径设置了温和、激进两种情景;各情景中,均考虑了排放标准升级、新能源汽车渗透、燃油经济性提升和公转铁水4种机动车清洁措施。

图1 研究框架

研究结果(1)全国“美丽中国”与“碳达峰”目标约束下的机动车碳污减排需求

在全国“2030年前碳达峰”目标约束下,考虑各行业之间的耦合关系,全国道路交通CO2排放需要于2024年-2026年左右达峰,峰值约为11.6-13.0亿吨左右。在“美丽中国”空气质量改善目标约束下,若到2035年全国PM2.5年均浓度降至25μg/m3,NOx、VOCs、PM2.5排放总量相比2020年需减少32%、32%、36%左右,考虑到道路交通源对空气质量的影响及其污染减排潜力,建议道路交通NOx、VOCs、PM2.5在2020年的基础上分别应减排45%、40%和30%左右;若到2035年将全国PM2.5年均浓度控制到更低水平,机动车领域需要更大的减排力度。

(2)不同机动车清洁路径下的二氧化碳排放量

在机动车清洁路径温和情景下,2020-2035年期间全国机动车CO2排放量上升3.4%,CO2排放量将在2027年左右达峰,峰值约为13亿吨。在激进情景下,2020-2035年期间全国机动车CO2排放量下降29%,其CO2排放量将在2024年左右达峰,峰值约为12.18亿吨。

(3)不同机动车清洁路径下的大气污染物排放量

本研究在设计机动车清洁路径过程中,仅考虑了汽车使用阶段燃料消耗排放;且假设传统能源汽车在使用阶段均为达标排放;且未区分插电混动等不同新能源技术,即假设新能源汽车在使用阶段直接排放为零。在机动车清洁路径温和情景下,2035年全国机动车NOx、VOCs和PM2.5排放量分别约为341、71和2万吨,相比2020年分别下降45%、58%和70%;在激进情景下NOx、VOCs和PM2.5排放量分别约为198、44和1万吨,相比2020年分别下降68%、74%和80%。

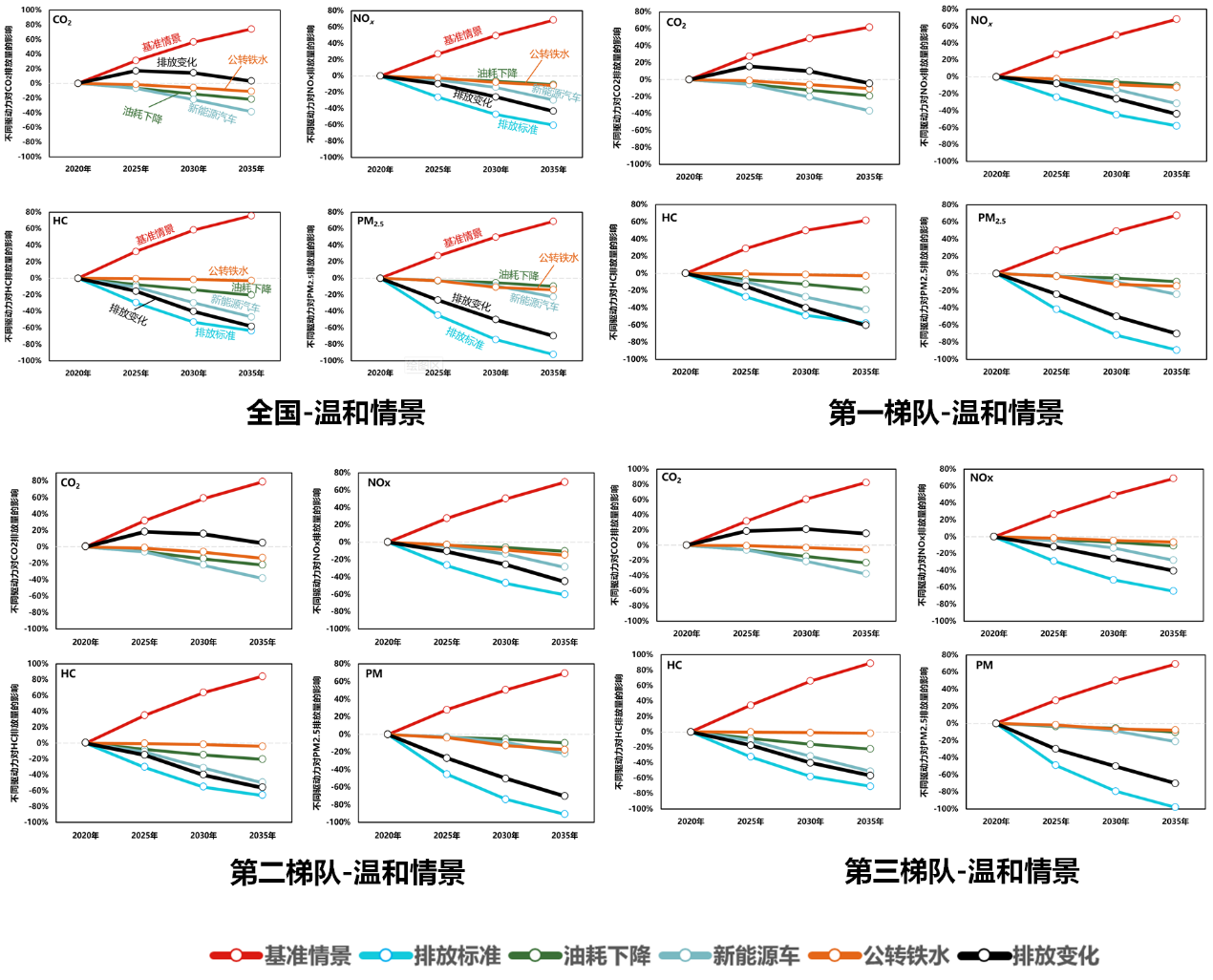

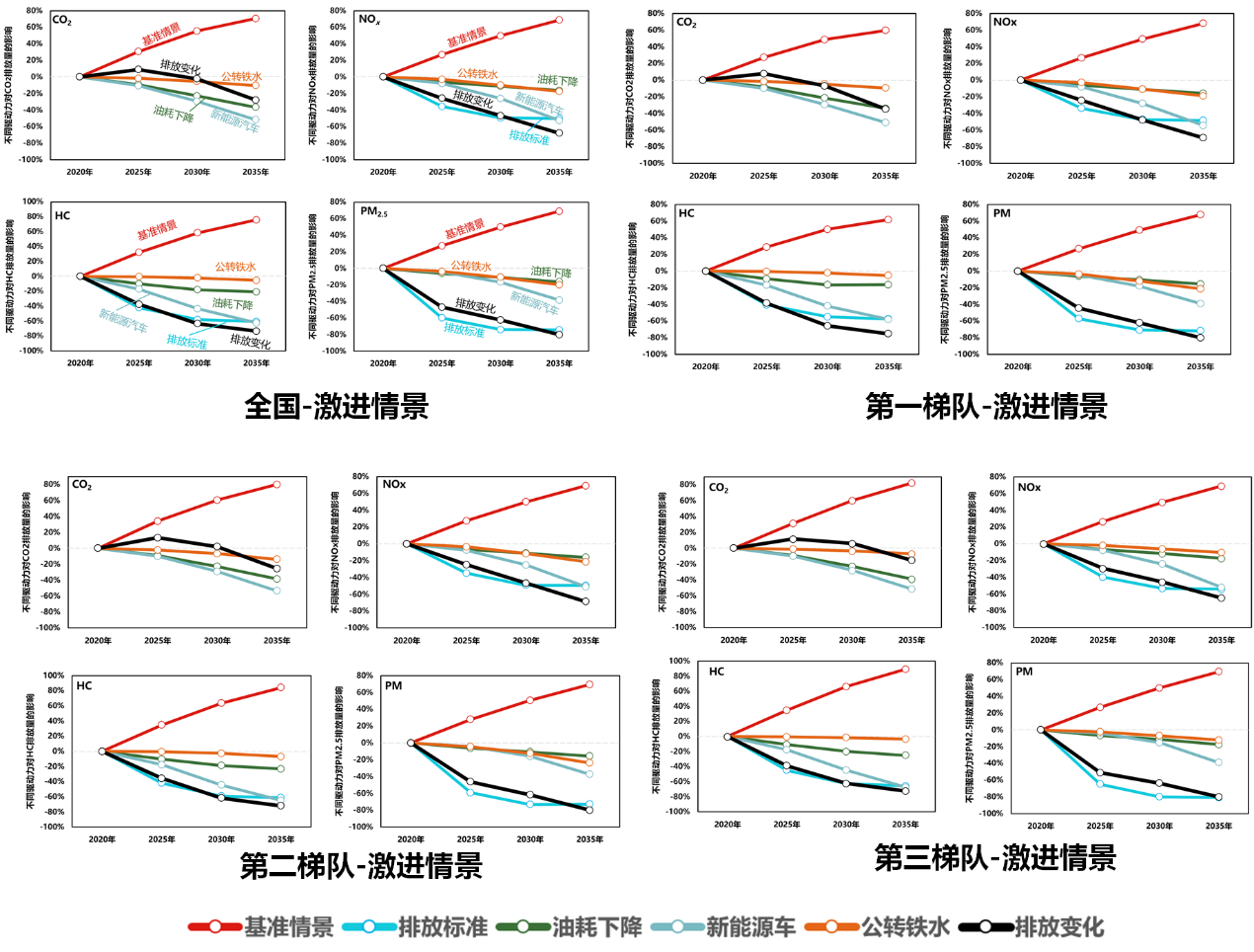

(4)不同机动车清洁路径下碳污减排驱动力分解

不同清洁措施对CO2减排的贡献大小排序:新能源汽车渗透>燃油经济性提升>公转铁水,由于我国目前排放标准未考虑CO2,所以排放标准升级对CO2减排没有贡献。对于大气污染物减排,排放标准升级的贡献最大,但在2025年后逐步趋缓;新能源汽车渗透是第二大驱动力,其贡献在2025年后逐渐凸显;尤其在激进情景中,到2035年新能源汽车对NOx和VOCs减排的贡献基本与排放标准升级持平。

图2 温和情景下碳污减排驱动力分解

图3 激进情景下碳污减排驱动力分解

(5)不同机动车清洁路径下的空气质量改善效果

2020-2035年,在机动车清洁路径温和情景下,全国、区域A、区域B和区域C 的PM2.5浓度分别可下降3.0μg/m3、3.4μg/m3、3.3μg/m3、2.0μg/m3, 暖季(5-10月)O3日最大8小时浓度均值分别下降6μg/m3、8μg/m3、7μg/m3、5μg/m3。在激进情景下,2020-2035年全国、区域A、区域B和区域C的 PM2.5浓度分别可下降4.3μg/m3、4.6μg/m3、4.6μg/m3、3.0μg/m3,O3浓度分别下降8μg/m3、10μg/m3、8μg/m3、6μg/m3。

(6)不同机动车清洁路径下的环境健康收益

在机动车清洁路径温和情景下,与2020年相比,到2035年全国可避免约13万人过早死于PM2.5和O3暴露,占2020年全国PM2.5和O3总暴露相关过早死亡人数的11%,其中分别避免约9.15万和3.89万人过早死于大气PM2.5污染暴露和O3污染暴露。在激进情景下,与2020年相比,到2035年全国总避免17万人过早死于PM2.5和O3暴露,占2020年全国PM2.5和O3总暴露相关过早死亡人数的14%,其中可分别避免约12.26万和4.96万人过早死于大气PM2.5污染暴露和O3污染暴露。

相关专题:

相关信息:

没有相关信息

没有相关信息

相关信息:

打印本页

综合信息

综合信息

京公网安备 11010702002483

京公网安备 11010702002483